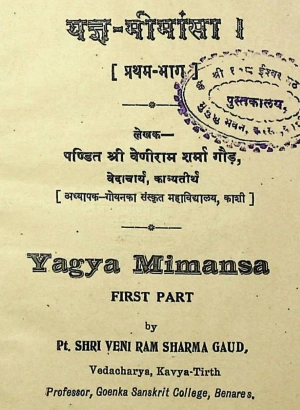

यज्ञ मीमांसा

यज्ञ के सम्बन्ध में अनेक मार्मिक प्रश्नों के उत्तर देनेवाला साधारणोपयोगी पुस्तक

PDF Book पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Recommended for you

व्यवसाय में स्थिरता के लिए दुर्गा मंत्र

ॐ ऐं क्रौं नमः दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये ....

Click here to know more..दुर्गा सप्तशती - अध्याय ९

ॐ राजोवाच । विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम । देव्याश�....

Click here to know more..महालक्ष्मी सुप्रभात स्तोत्र

ओं श्रीलक्ष्मि श्रीमहालक्ष्मि क्षीरसागरकन्यके उत्तिष�....

Click here to know more..Excerpt

Excerpt

यो यज्ञे यज्ञपरमैरिज्यते यज्ञसंज्ञितः ।

तं यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्रभुमीश्वरम् ॥

संसार का प्रत्येक प्राणी अपने सुखकी चिन्ता में निमग्न रहता हुआ उठते, बैठते, सोते, जागते हर समय उसी को सोच किया करता है । वह सुख दो प्रकार का होता है-ऐहलौकिक और पारलौकिक । इस शरीर द्वारा भोग्य सुख को ऐह- लौकिक और दूसरे शरीर से परलोक में भोग्य सुख को पारलौकिक सुख कहते हैं । अधिकांश प्राणियों का झुकाव ऐहलौकिक ( सांसारिक) सुखों की ही ओर रहा करता है । अत एव उसके निमित्त वे लोग अनेक प्रकार के कष्ट भी सहन करते हैं तथा धन, पुत्र, कलत्रादि में ही अपने को परम सुखी और कृतकृत्य समझते हैं । फलतः अल्पसंख्यक ही-परलोक सुखार्थ प्रयत्नशील होते हैं, किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि - अचिरस्थायी ऐहलौकिक सुखापेचया पार- लौकिक सुख ही अनूत्तम और स्तुत्य है । उसकी प्राप्ति के लिये त्रिकालज्ञ मह- र्पियों ने समस्त वेदों, ब्राह्मणां एवं उपनिषदों के तत्त्वों की छान-बीन कर जो मार्ग निर्धारित किया है वह सर्वथा सबके लिये अवश्य अनुशरणीय है ।

ऋषि-महर्षियों के सिद्धान्तों की उपलब्धि उनके शास्त्रां से होती है । अत एव शास्त्रों के शरण जाना ही परम श्रेयस्कर सिद्ध किया गया है ! अन्यथा वृत्ति बाले के लिये तो गीता स्पष्ट कहती है--

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तने कामकारतः । न स निद्धिमवाप्नानि न सुखं न परांगांत ५ ॥ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थतौ । ज्ञात्वा शस्त्रविनाकं फर्म कतु महाहो ॥

( १६।२३-२४ ) ‘जो शास्त्र-कथित विधि के विपरीत मन-माना आचरण करता है उसे न तो सिद्धि मिलती है न सुख मिलता है और न उत्तम गति ही मिलती है । अतः हे अर्जुन ? कर्तव्याकर्तव्य के निर्णयार्थ शास्त्रों का प्रमाण मानना ही चाहिये । शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है तदनुकूल की इस लोक में कर्म करना श्रेय- स्कर है । '

4

कर्म-मीमांसा के प्रवृत्त होने पर मानव देह धारण करते ही द्विन (ब्राह्मण, - क्षत्रिय, वैश्य, ) तीन प्रकार के ऋगों से ऋगी होता है। श्रुति में भी कहा है- जायमानो हि ब्राह्मणस्त्रिभि णै णवान् जायते, यज्ञेन देवे- भ्यः, प्रजया पितृभ्यः, स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः, इति ।

‘त्रैवर्णिक जन्मकाल से ही ऋण-त्रय ( देवऋण, पितृ ऋण, ऋषि-ऋण) से ऋणी बन कर रहता है। उन ऋगों की मुक्ति क्रमशः इस प्रकार होती है — यज्ञों के द्वारा देव ऋण से, सन्तति के द्वारा पितृ-ऋग से तथा स्वाध्याय के द्वारा ऋषि ऋण से होती है ।'

भगवान् मनु ने भी 'ॠणानि त्रीण्य पाकृत्य' ( ६ । ३५ ) इत्यादि वाक्य द्वारा इसी ऋत्रय के अपकरण को मनुष्य का प्रधान कर्म बतलाया है । ऋणत्रय में सर्वप्रथम देवसेवा की ही उपस्थिति होती है, देव-सेवा द्वारा देव ऋण से मुक्त होना प्राथमिक कृत्य है । वह किस प्रकार सम्पन्न हो सकता है यह उपर्युक्त श्रुति ने बतला दिया है कि –यज्ञों के द्वारा ही देव ऋणादि से मुक्ति हो सकती है। वह यज्ञादि कर्म अत्यन्त पावन तथा अनुपेचणीय है । जैसा किं अनेक मत-मतान्तरों का निरास करते हुए गीता के आचार्य स्वयं भगवान् ने सिद्धान्त किया है-

यज्ञ दान- तपः कर्म न न्याज्यं कार्यमेव तत् ।

* ज्ञा दानं तपश्चंत्र गवना न मनीषिणाम् ॥ ( १८/५ ) इतना ही नहीं जगत् कल्याण की मीमांसा तथा कर्तव्य सत्पथ का निश्चय हुए स्पष्ट कहा है कि यज्ञियं कर्मों के अतिरिक्त समस्त कर्म लोक- बन्धन के लिये ही हैं-

करते

था. कर्मणाऽन्यत्र लोकाऽयं कर्मबन्धनः ' ( गीता, ३१९ ) (ital, 318) और भी प्रायः सभी शास्त्रकारों तथा विचारशील आचार्यों के मत से सिद्ध है कि - यश ही सर्वस्व है और वही संसार का कल्याण कर्ता है—

यज्ञौ वै विष्णुः । नारायणः परो देवः । यशोऽयं सर्वकामधुक् । यज्ञभागभुजो देवाः ।

यज्ञाः कल्याणहेतवः ।

यज्ञैश्च देवानाप्नोति ।

( श० ब्रा० १।१।१।२ ) ( मत्स्य पु० २४७ । ३६ )

(पद्मपुराण)

( मत्स्य पु० २४६ । १४ ) (विष्णुपुराण, ६|१|८ ) ( मत्स्य पु० १४३।३३ )

उपर्युक्त विषय का यहाँ पर केवल सङ्केत मात्र ही किया गया है। विशेष

जिज्ञासुओं को 'यज्ञ-मीमांसा' के पृष्ठ १०

पढ़ना चाहिये ।

में 'यज्ञ - महत्व' शीर्षक लेख

जिस प्रकार यज्ञ अत्यन्त महनीय पवित्र कर्म है उसी प्रकार उसके विधि-विधान भी अत्यन्त परिमार्जित एवं आदर्श हैं। जो लोग यज्ञको साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न करते हैं वे ही उत्तम याज्ञिक कहलाते हैं और वही लोग वास्तव में यज्ञ के अधिकारी कहे गये हैं। जो लोग शास्त्रविरुद्ध यज्ञ-कर्म करते हैं वे क्रमशः * यागकण्टक तथा + मन्त्रकण्टक कहलाते हुए यज्ञ-कार्य के लिये सर्वथा निषिद्ध कहे गये हैं । अतः श्रेष्ठ याज्ञिक बनने के लिये वेदों के † मन्त्र स्वर, वर्ण, ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग निरुक्त, ब्राह्मण आदि का पूर्ण परिज्ञान करते हुए शिष्टाचार, धर्ममर्यादा, शास्त्रविश्वास, लोक-कल्याण- भावना, सन्ध्योपासना, ब्रह्मचर्य - रक्षा गुरुश्रद्धा, लोकप्रियता आदि सद्गुणों से सम्पन्न होना चाहिये ।

* मन्त्राणां देवतं छन्दो निरुकं ब्राह्मणान् ऋषीन् ।

कृः द्वितादीवाज्ञात्वा यजन्ते

यागकण्टकाः ॥

( कात्या० सर्वा० अनन्त भा० )

+ ऋषिच्छन्दो देवतानि

ब्राह्मणार्थं स्वरानपि ।

विदित्वा प्रयुब्जानो मन्त्रकण्टक

उच्यते ॥ (ऋ० सा० १।१।१)

+ मन्त्रो हीनः स्वरतो वतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह ।

Hindi Topics

आध्यात्मिक ग्रन्थ

Click on any topic to open

- 92 केनोपनिषद

- 91 मुण्डकोपनिषद्

- 90 शाबर मंत्र सागर

- 89 सर्व दर्शन संग्रह

- 88 शक्तिपात दीक्षा

- 87 हवन पद्धति

- 86 शिव गीता - हिन्दी टीका सहित

- 85 काशी की परिक्रमा

- 84 यज्ञ मीमांसा

- 83 दोहावली - तुलसीदास जी - अर्थ सहित

Please wait while the audio list loads..

30

Ganapathy

Shiva

Hanuman

Devi

Vishnu Sahasranama

Mahabharatam

Practical Wisdom

Yoga Vasishta

Vedas

Rituals

Rare Topics

Devi Mahatmyam

Glory of Venkatesha

Shani Mahatmya

Story of Sri Yantra

Rudram Explained

Atharva Sheersha

Sri Suktam

Kathopanishad

Ramayana

Mystique

Mantra Shastra

Bharat Matha

Bhagavatam

Astrology

Temples

Spiritual books

Purana Stories

Festivals

Sages and Saints